南大/北大团队合作|片上集成SNSPD探测效率突破99%!

导读

近日,我国科研团队在集成光量子芯片领域取得一项关键技术的重大突破。该研究由课题组赵清源教授与北京大学王剑威教授团队合作完成,他们创新性地在单一光波导上集成两个超导纳米线单光子探测器(SNSPD),成功将片上探测效率提升至99.73%,已无限逼近理论极限。为解决长期制约大规模光量子计算发展的探测效率瓶颈问题,提供了一种全新的解决方案,目前,该重要研究成果已发表于国际光学权威期刊《Light: Science & Applications》。

本项研究由李振国、周易瑾与茆俊共同第一作者,赵清源教授与王剑威教授担任共同通讯作者,协同攻关完成。此研究还得到了吴培亨院士与龚旗煌院士的鼎力支持与指导。

技术突破

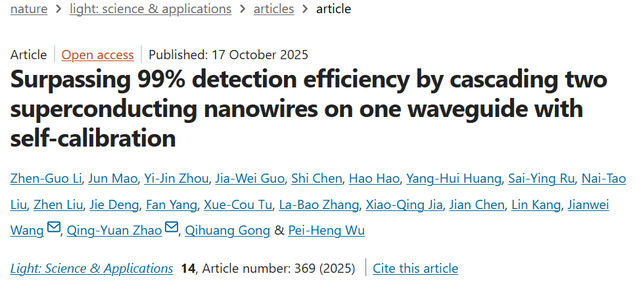

为解决传统探测结构的固有缺陷,研究团队创新性地提出了一种“梳状”结构超导纳米线片上集成探测方案。该方案将梳状纳米线的拐角排列于光波导外部,有效消除了传统“发夹型”结构中纳米线拐角处的探测死区损耗。同时,研究团队采用混合集成的技术方案,将超导纳米线探测器精准贴合至波导表面,成功实现了高效光耦合。

图1:(a) 发夹纳米线结构,拐角位于波导光入射端,虽能吸收光子,但无法形成探测信号,导致额外的效率损耗;(b) 梳状纳米线结构,拐角置于波导外围,不吸收波导中传输的光子,彻底消除了拐角损耗;(c) 异质集成光波导超导探测器的光学显微镜图,两枚纳米线探测器紧密贴合在同一波导上;(d) 超导纳米线局部的电子显微镜图。

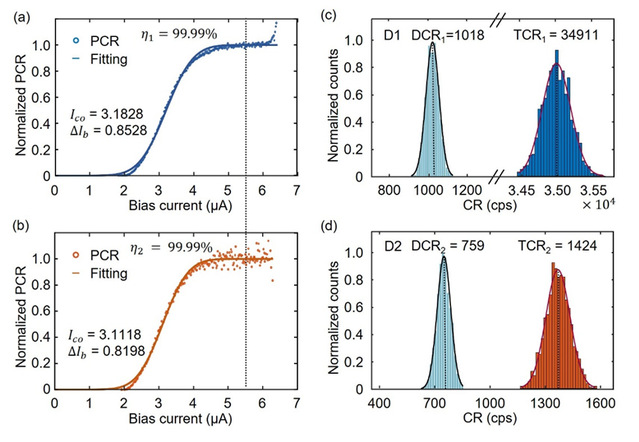

为了追求探测效率的极限并完成片上自校准,研究团队将两个性能高度匹配的探测器串联在同一光波导上。该设计使后一个探测器能够“捕捉”前一个探测器未能吸收的残余光子。此外,团队借助混合集成技术的优势,对探测器吸收率进行了精准的原位测量,排除了传统光纤-波导耦合损耗带来的校准误差。最终,结合低温光子计数校准技术,研究团队验证了其片上级联探测效率高达99.73%。

图2展示了级联探测器的片上单光子探测效率测试结果。(a)图与(b)图分别显示了D1和D2的光子计数随偏置电流的变化曲线,明显可见计数趋于饱和,这表明纳米线的本征量子效率接近100%。(c)图与(d)图则分别为D1和D2探测器的计数率统计直方图(TCR为总计数率,DCR为暗计数率,两者差为光子计数率)。由于D2位于D1之后,主要吸收并探测D1未能探测的光子,因此其计数率显著低于D1。通过计算两者的比例,进一步分析可得,单个探测器的效率为97.81%,而级联探测的联合探测效率高达99.73%。

面向未来,研究团队将聚焦于大规模探测器阵列集成、片上高保真光子数分辨、大阵列读出等核心技术的突破,全力为下一代光量子计算芯片的研发提供高性能的探测解决方案。

论文信息

Li, ZG., Mao, J., Zhou, YJ. et al. Surpassing 99% detection efficiency by cascading two superconducting nanowires on one waveguide with self-calibration. Light Sci Appl (2025).

DOI: 10.1038/s41377-025-02031-5